Domingo 21 de mayo de 2017, p. a16

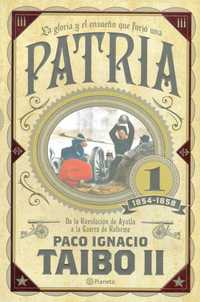

El historiador no se ocupa sólo de la verdad; se ocupa también de lo falso cuando se ha tomado como cierto; se ocupa también de lo imaginario y lo soñado. Sin embargo, se niega a confundirlos, dice el catedrático francés Alain Demurger en el epígrafe del reciente libro de Paco Ignacio Taibo II, el primer volumen de su trilogía La gloria y el ensueño que forjó una patria. En el volumen, que abarca de 1854 a 1858 (de la Revolución de Ayutla, a la Guerra de Reforma), el autor, tras una exhaustiva investigación, consigue retratar simpatías y enemistades, errores y genialidades de una de las etapas más decisivas y fundacionales de la historia nacional. Con autorización de la editorial Planeta, presentamos a nuestros lectores un adelanto de esta obra que Taibo dedica, entre otros, a su amigo, el poeta José Emilio Pacheco, “con el que muchas historias fueron conversadas a lo largo del tiempo mexicano”

La maldición de la historia es que se construye con una acumulación de datos que difícilmente permiten atrapar a los personajes, explicarlos, construir las situaciones claves y diferenciarlas de lo banal, lo casual, lo accidental. Y sin embargo en los detalles están las claves muchas veces, las pequeñas historias, las minucias, las preguntas del sentido común.

En aras de la explicación de los movimientos del conjunto constantemente está en riesgo el paisaje y por tanto la posibilidad de devolverles vida a los actores, y esto es aún peor cuando uno desciende a las bases sociales del movimiento. No hace falta recordar a Brecht para preguntarse por los que marchaban a pie. Y, no obstante, por razones de la información realmente existente, sólo se puede acceder de forma cabal a lo que podría llamarse “los participantes distinguidos” de la historia, y a ellos, al menos a un centenar de ellos, pretende este trabajo llegar a ir bastante más allá de Santa Anna, Juárez, Maximiliano, Bazaine, y de vez en cuando vislumbrar los subterráneos del México profundo.

Y entonces no es accidente sino intención tocar a los hombres de la Reforma, a muchos de ellos, y si esto no se logra, todos los años de trabajo invertidos en este proyecto valen para un carajo.

Es tan fácil caer en el encanto que producen los liberales rojos, ciudadanos que vivieron bajo el peso de la derrota y vergüenza de la guerra de 1846-1847 contra los gringos (Rodríguez Galván: “Nada en el mundo,/ Nada encontré que el tedio y el disgusto/ De vivir arrancara de mi pecho”); una revolución, la de Ayutla, para librarse de la ignominia del santanismo; un enconado debate que dio nacimiento a la Constitución del 1857; una guerra civil, la de Reforma, para liberarse de la trilogía maldita que había destruido el país: clero, agiotistas, militares profesionales; la invasión de españoles, ingleses y franceses para cobrar una deuda inexistente; la Intervención francesa (Prieto: “Odio eterno al francés altanero”); la imposición con las bayonetas de un imperio nacido de ultramar; multitud de asonadas, cuartelazos. Esos liberales rojos, hijos de un país que prácticamente en 15 años no les dio respiro.

Y sí, estas páginas están contadas teniéndolos a ellos como personajes centrales y abundan en parcialidades, reivindican la toma de partido.

Tienen en su columna vertebral a estos abogados que se interesaban por la astronomía, poetas que se transmutaban en generales, periodistas que se volvían ministros y que tenían que aprender a manejar la imposible deuda pública. Como registra Guillermo Prieto: “Zaragoza (...) sastre y dependiente de comercio, Comonfort empleado oscuro de aduanas, Degollado empleado y contador de la catedral de Morelia”, y sigamos la lista sin don Guillermo: Aramberri, estudiante de ingeniería; el propio Prieto, panadero fracasado y poeta populachero; González Ortega, tinterillo; Ocampo, heredero agrario, provinciano erudito hasta la saciedad. Periodistas que para sobrevivir a la censura se volvían pajareros, como El Nigromante; orgullosos pero humildes, como Santos Degollado, que, siendo general, cosía los botones y remendaba la ropa de sus oficiales.

Federalistas hasta la obsesión, reaccionando ante los terribles males que el centralismo había producido en el país y premonitoriamente proponiendo el modelo federal y la limitación del presidencialismo, lacra de un México como el nuestro, enfermo de centralismo, que por fortuna no habrían de conocer. Pero su federalismo en tiempos de guerra estaba lastrado por la falta de coordinación y generó un presidencialismo no exento de autoritarismo. Con esa contradicción habrían de vivir estos casi 15 años.

Endiabladamente inteligentes, agudos, esforzados, laboriosos; personajes terriblemente celosos de su independencia y espíritu crítico, honestos hasta la absoluta pobreza. Incorruptibles, obsesionados por la educación popular, hijos de la iluminación, las luces, el progreso, el conocimiento, la ilustración, la ciencia. Atrapados sin quererlo en el amor a las bombas de agua, las fraguas, las máquinas de vapor, las imprentas, los elevadores, las carreteras; en el amor al ferrocarril, sin acabar de entender que en sus ruedas transportaría no sólo el progreso sino también una nueva forma de barbarie. De esta falsa idea de progreso los salvaba una mentalidad que no daba por bueno lo históricamente inevitable, que veneraba las costumbres, lo popular, al pueblo llano, a los trabajadores y los artesanos, los oficios mayores como el de impresor o los pequeños como el de aguador.

Casi ninguno, si excluimos a Ponciano Arriaga, a El Nigromante y a ratos a Altamirano, tenían sensibilidad ante el mundo indígena, porque percibían que en él se refugiaba el clero rural, el eterno enemigo del Estado y del progreso. No pasaban de ofrecer una sensibilidad amable, una mirada piadosa. Pagarían su error al no entender que había un camino en reconocer al México pluriétnico, levantado sobre la igualdad, pero también sobre las diferencias.

Eran defensores de la parte radical de la Independencia y su memoria, de la que se sentían herederos, en varios casos herederos directos, como Riva Palacio de Vicente Guerrero.

Dotados de una curiosidad infinita y de una vocación de poner en el papel las historias y las cosas para que no desaparecieran, escribían. Tenemos constancia de los diálogos epistolares (escribían como locos), de las intervenciones públicas, de los debates periodísticos, de las crónicas, memorias y apuntes de diario, que, aunque hayan perdido muchas conversaciones y diálogos, dejan constancia de una generación que estuvo envuelta en una conversación permanente. Eran grafómanos hasta el agotamiento de papel, pluma y tinteros, en una época que no proporcionaba ni modestas máquinas de escribir, lo que haría que la obra de una docena de ellos pudiera llenar una pequeña biblioteca. Los escritos de Zarco reúnen 20 tomos; los de Guillermo Prieto, 32; los de El Nigromante, ocho; los de Altamirano, 24; Riva Palacio, 11; Manuel Payno, 17; Melchor Ocampo, cinco.

Casi todos o eran poetas o eran lectores de poesía y poetas vergonzantes. Eran fervorosos periodistas en un país que no sabía escribir y confiaban en que el que leía le contara al que no lo hacía, cerrando el mágico círculo de la palabra. Ramírez colaboró en la etapa aquí narrada al menos en 21 periódicos; Prieto fundó media docena en la marcha hacia el norte huyendo de los franceses; Zarco escribía editoriales diariamente de 25 cuartillas para El Siglo XIX antes de que existiera la taquigrafía.

Vivían en la retórica, apelaban a las grandes palabras, les gustaban los brindis, los discursos, las “coronas”, los homenajes, las arengas, las galas sin boato monárquico, pero con abundantes clarines y tambores. A cambio eliminaban los títulos para reducirlos al “don” y al “señor” y al mucho más novedoso y honroso cargo de “ciudadano”. Cuidado. El discurso liberal es a veces pesado, cargado de elocuencia, denso de fórmulas verbales, corto de espontaneidad. Hay que recordar el banquete que el gobierno juarista le dio al presidente de Bolivia y que fue precedido por 11 brindis (o 12). El narrador no puede dejar de preguntarse cómo estaba el verbo en el progreso alcohólico de los comensales después del decimoprimer brindis.

Los salvaba el sentido del humor, punzante, maligno, como el del general González Ortega, poeta comecuras en la adolescencia, la broma amarga de Ramírez (El Nigromante), la permanente y desvergonzada sátira de Guillermo Prieto. Los mejoraba su ingenio, su capacidad de resistir las críticas, que se expresaba en una defensa a ultranza de la libertad de expresión. Poseedores de un sentido del humor y de la independencia de criterio que a veces los hacía perder hasta las mejores amistades y las más sólidas alianzas.

La historia de bronce los ha despojado de aristas, los ha simplificado, ha eliminado las contradicciones que existieron entre ellos; poco se dice de las manías y tentaciones conspiratorias de los hermanos Lerdo de Tejada; las abundantes desconfianzas de Juárez respecto a sus compañeros más cercanos; la traición final de González de Mendoza; las eternas suspicacias paranoicas de Santacilia. Los choques se desvanecen (cuando abundaron) y así suele correrse un potente velo sobre la pasividad de Altamirano en los primeros años de la Intervención francesa; poco se explorará realmente en el conflicto entre Juárez y González Ortega y menos en la dureza del presidente contra su rival; muy poco se hablará de las erráticas acciones de Zarco y El Nigromante a partir del 65 o del furor antijuarista de este último en los años finales; Escobedo no fracasará en Acultzingo; las dudas de Zaragoza tras el 5 de mayo no serán motivo de estudio; casi nadie dirá que, aunque Arteaga y Salazar morirán hermanados, realmente no podían soportarse. Se ocultará en las biografías oficiales la neutralidad ante el imperio durante un par de años de Miguel Auza, uno de los héroes de Puebla. De Santos Degollado se omitirán penosamente sus dudas y desatinos en los debates del Constituyente o el error de la conciliación con el embajador inglés Mathew en el 60. Adentrarse en esta y otras muchas historias no resta un ápice al enorme cariño que el narrador les tiene; no impide reconocer que durante cerca de 15 años esta generación sostuvo una guerra casi continua contra Santa Anna, conservadores, franceses e imperiales, sobreponiéndose a derrotas, miedos, orgullos personales, enfrentándose a la muerte una y otra vez o siendo doblegados por ella (...)